拍八虚是最简单的养生功法,适合全家男女老少,作为每日饭后睡前必做的健身功课。强身健体的同时,还可以增进家庭感情。

“八虚”是人体八个非常薄弱的位置,但却是主要经络的必经之地。好比是下水管道的转弯处,很容易发生淤堵,此时人就会生出各种疾病。拍八虚,是一种最简单的道家养生功法,通过简单的有节奏的拍打,把淤堵部位疏通开,防病,治病。

成年人日积月累,经脉多少都会淤堵;很多人阳过后的各种后遗症,多半是是淤血引起的症状;现在青少年抑郁症多发,也跟久坐不动经脉瘀堵有关。这时,都应该通过拍八虚保健。

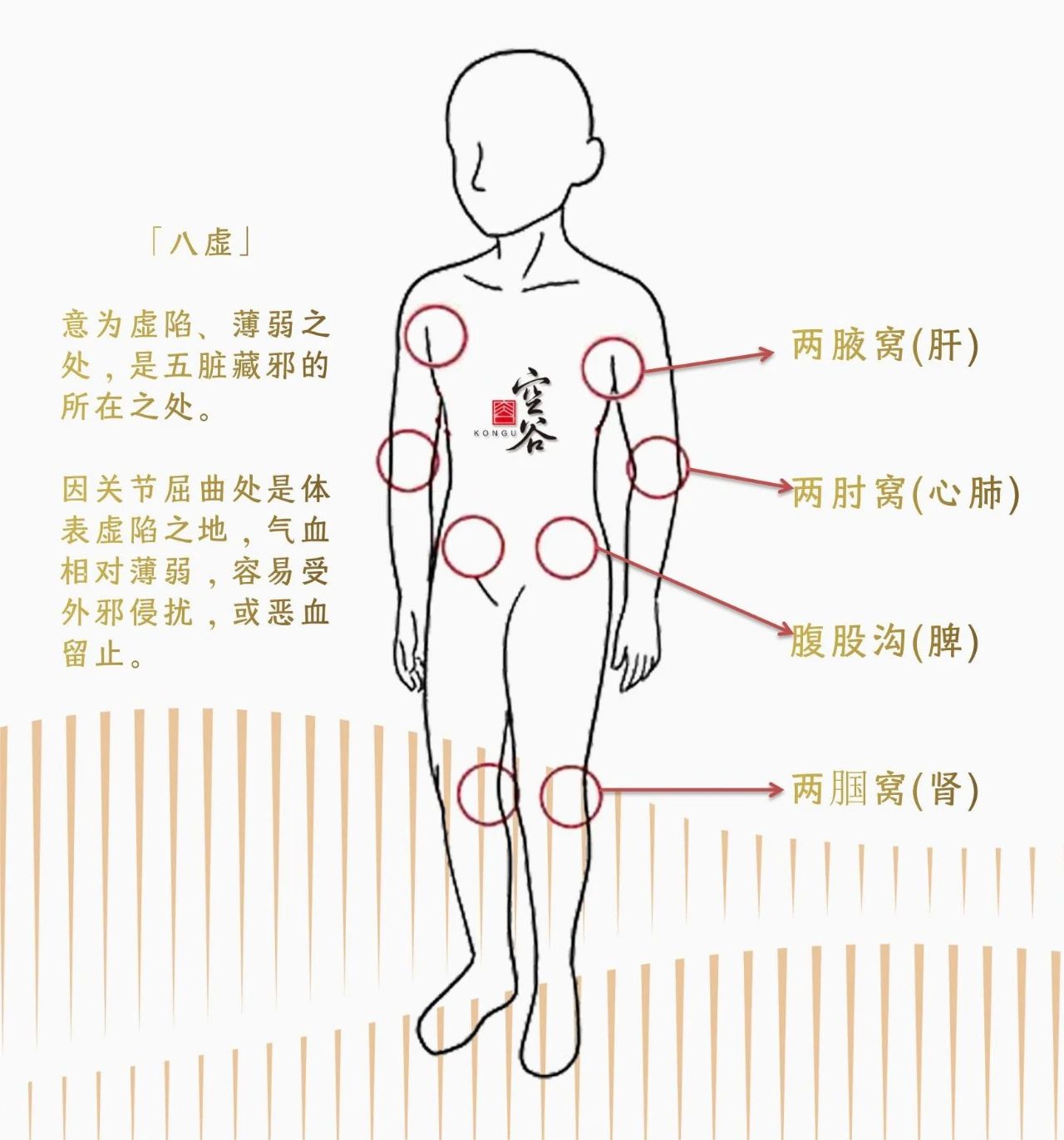

什么是八虚

八虚到底指的是什么?《黄帝内经》中有一段关于八虚的记载:

肺心有邪,其气留于两肘;肝有邪,其气流于两腋;脾有邪,其气留于两髀;肾有邪,其气留于两腘。凡此八虚者,皆机关之室,真气之所过,血络之所游,邪气恶血,固不得住留,住留则伤筋络骨节机关,不得屈伸,故痀挛也。

拍八虚,就是通过拍、打、敲两肘、两腋、两髀、两腘八个关节弯曲之处,驱走邪气,让正气内存。

「八」是指8个人体部位,即两肘窝、两腋窝、两髀(腹股沟)、两腘窝。《黄帝内经》认为,这八处部位有五脏真气所过、相应血络所布等,故与五脏联系密切。

「八虚」意为虚陷、薄弱之处,是五脏藏邪的所在之处。因关节屈曲处是体表虚陷之地,气血相对薄弱,容易受外邪侵扰,或恶血留止。

具体来说:双肘部反应心肺,双腋窝部反应肝,双髀处反应脾,双腘窝处反应肾。所以“八虚”这几处部位的特点,就容易集聚邪气,导致经气的运行不畅;而经常拍打“八虚”,可起到调畅气血、疏经通络、祛除邪气的作用,达到治疗疾病,养生保健,增强人体免疫力的效果。

打一个形象的比方,下水道会在拐弯的地方淤堵。关节是肉薄皮薄之处,正好是经络的拐弯处,也就是经络容易淤堵的地方。经常拍打八虚:

☑ 打通瘀堵,畅调气血

☑ 疏通经络,祛除邪气

☑ 利于五脏,治疗疾病

☑ 正气内存,提升免疫

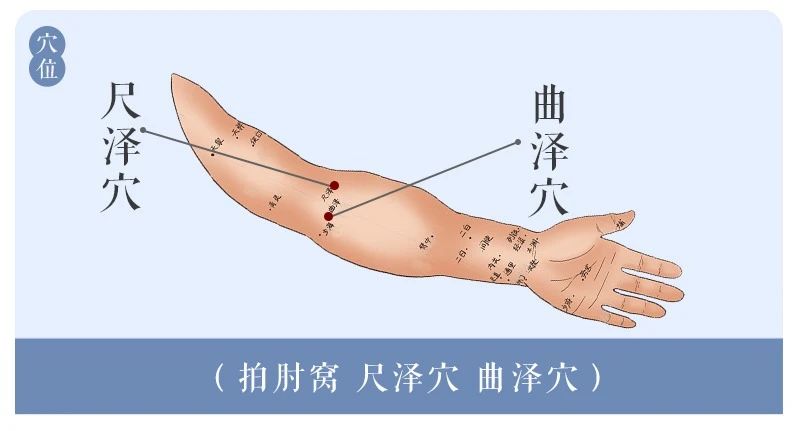

拍肘窝:疏肺气、养心神

肺心有邪,其气留于两肘。

肘窝处有【心经、心包经和肺经】三条阴经经过之处,此处瘀堵会引发反复感冒、咽喉肿痛、心烦、心慌、气短等心肺疾病,或者皮肤干痒。

有心肺疾病的人,常常能在其肘窝部位摸到一个压痛点,每天拍打,可使淤邪散开,则正气自复,邪气自然无从所留。

早晨起床后,我们也可以在肘窝处捏一捏拍一拍,找找是否有硬结或者痛点,如果有比较强烈的反应,就说明身体需要及时调理了,那就要有意识地增加一些拍打的次数,将痛点或者硬结拍散开。

经常拍打肘窝可以疏通肺气、养心安神。特别是肘窝还藏着两个穴位,一个是肺经的尺泽穴,一个是心包经的曲泽穴。

- 尺泽穴,具有调理感冒、扁桃体发炎、咽喉肿痛、便秘腹胀、以及咳嗽的作用。

- 曲泽穴,具有缓解心慌气短、胸闷等心脏疾病,以及急性胃肠炎、心烦、呕吐等的作用。

通过拍打肘窝,这两个穴位同时也就疏通了,还不用费心去找穴位,一举两得。

我们都知道“肺主皮毛”,拍打肘窝还可排解湿毒,缓解皮肤瘙痒。特别是,由于湿热长痘痘,或皮肤到了冬天很容易痒痒的人,可以试试这个方法。

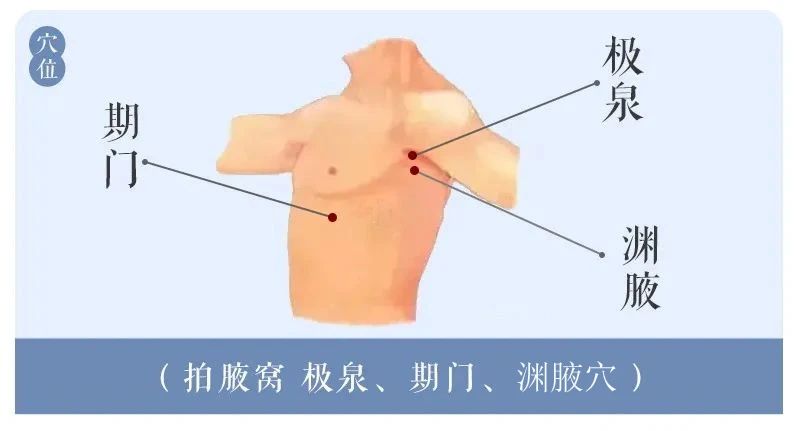

拍腋窝:疏肝气,调心神

肝有邪,其气留于两腋。

腋下有【肺经、心经、心包经和胆经】这四条经脉运行。邪气侵犯两经,造成气血阻滞,则会伤及心肝两脏,导致头晕、心烦易怒、口苦、胸闷、手臂麻痹等。或者有生气引起的心肝不适(气短、心悸、心悲、多疑)等情况,均可以拍腋窝缓解。

我们常说“气急攻心”“肝阳上亢”,实际上是肝火冲到胆经,沿胆经上行,滞留于两腋,阻碍了心经气血运行,不仅伤肝,也伤心脏。如果经常郁闷、爱生气,就有可能在腋窝下长一个鼓包或感到疼痛,这也是心气被郁滞的表象。

森林禅医的昙师在内观中发现,外界普遍流传的胆经路线竟然是错的!胆经既不是从肩膀前侧,也不是从后侧绕到腋下,而是从肩井穴向外倾斜,穿过中间的筋和肌肉,抵达腋下的渊腋穴。这一发现可以说,颠覆了现代中医的普遍认知。因为胆经的如此走向,针灸进针方向都要调整。同时,因为这里筋骨牢固,更容易造成胆经淤堵,所以现代人肝阳上亢、胆火上逆导致口干口苦的人特别多。

而我们的腋窝下藏着一个“解郁大穴”——极泉穴,心经的要穴。能够宽胸理气,不再急火攻心。拍打腋下,对女性更年期的症状能缓解,并且能引血上行,使头脑清醒,疏肝理气、调养心神。经常拍打腋窝,可以达到疏肝理气,调养心神的作用,且对心脏和肝胆相关的疾患有不错的预防作用。

此外,拍打腋窝还可以有效改善气滞血瘀、运行不畅引起的胸闷气短、心悸心悲欲哭、多疑、手臂涨麻等症状(妇女更年期也可以舒缓)。特别是有乳腺增生,结节的人,肝郁的人,更应该多多拍打。

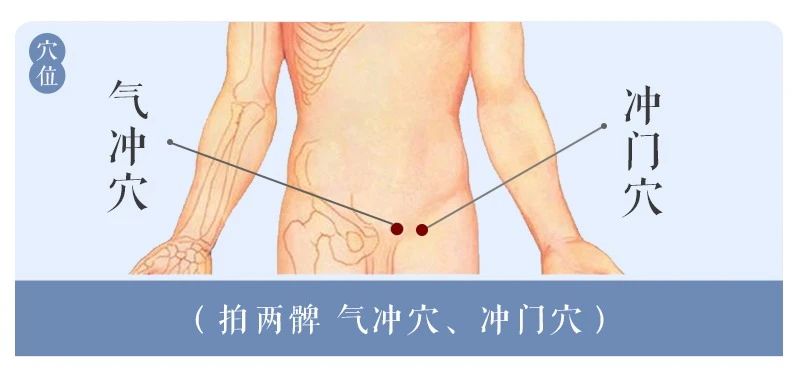

拍腹股沟:健脾胃

防治妇科/男科病

脾有邪,其气留于两髀。

两髀的位置在大腿内侧与小腹交接处的腹股沟位置,主要有【脾经和胃经】通过。除此之外,整个盆腔的淋巴也集中在这里。两经气血阻滞,则会伤及脾胃之气,从而引发该脏腑的疾病。

很多人认为妇科问题是由于寒瘀造成,一些医家认为妇科病其实是脾胃病。

现代人长期久坐,腹股沟则处于长时间蜷缩的状态,气血运行凝滞而缓慢。身体的毒素、寒气也会在这里滞留。

拍打腹股沟,不仅能促进盆腔淋巴循环,调畅气血运行;还起到调理脾胃、运化水湿,改善食欲下降、腹胀、四肢无力、便溏、肥胖等问题。

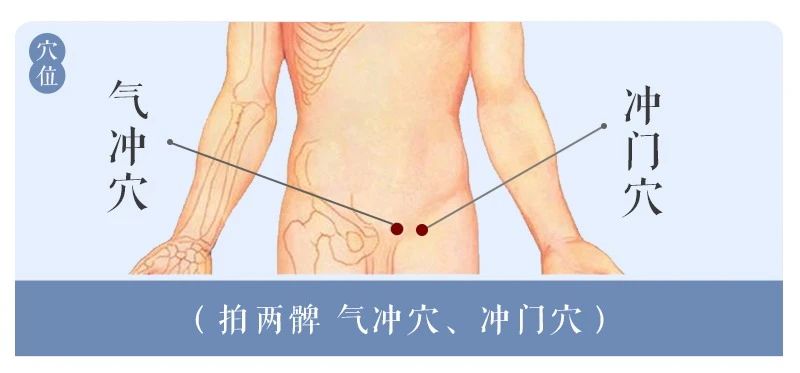

同时,拍打腹股沟还能刺激到冲门穴和气冲穴,这两个穴位对月经不调、痛经等各种妇科炎症、男科疾病和血脉不畅导致的血瘀痰湿,有不错的辅助治疗的效果。

- 气冲穴,具有调理月经不调、痛经、双脚冰凉、阳痿等作用。

- 冲门穴,具有调理腹痛、妇科崩漏、带下、睾丸炎等作用。

我们在拍打的时候不需要找穴位专门的位置,大面积在附近拍打即可,这样既健脾胃,还能治疗多种妇科疾病。

拍腘窝:补肾养肾、舒缓腰腿疼

肾有邪,其气留于两腘。

腘窝,就在两膝关节的后面,主要经过【膀胱经和肾经】这两条经脉。

中医有“腰背委中求”一说,委中位于膝关节后面,也叫腘窝。临床很多腰背痛患者,腘窝会形成一个突起,叫腘窝囊肿。囊肿的根源在于肾气不足,膀胱经气脉受阻导致,如果还有小腿肌肉无力,基本可以断定为肾阳虚。

肾气虚会引发腰腿疼痛,走路困难,足跟痛等表现,此时拍打腘窝,能补益肾气、舒筋通络、对腰背部、腿部都有很好的预防作用。

经常久坐、或者腰膝酸软的朋友,在膝盖窝的位置可能会有硬结、鼓起,这是因为经脉不通导致的。临床常见的还有如腰背痛、足跟痛、肾脏疾病等。

经常拍打腘窝,不仅在泻肾之邪气,同时你在振荡肾气,调补先天。又因腘窝还分布着委中和阴谷这两个穴位,从而对上述疾病有很好的防治作用。肾气虚会引发腰腿疼痛,走路困难,足跟痛等表现,此时拍打腘窝,能补益肾气、舒筋通络、对腰背部、腿部都有很好的预防作用。

- 委中穴,常用于治疗腰及下肢病证;腹痛,急性吐泻;小便不利,遗尿等。

- 阴谷穴,常用于治疗泌尿生殖系疾患、阳痿、膝关节炎、膝股内侧痛等。

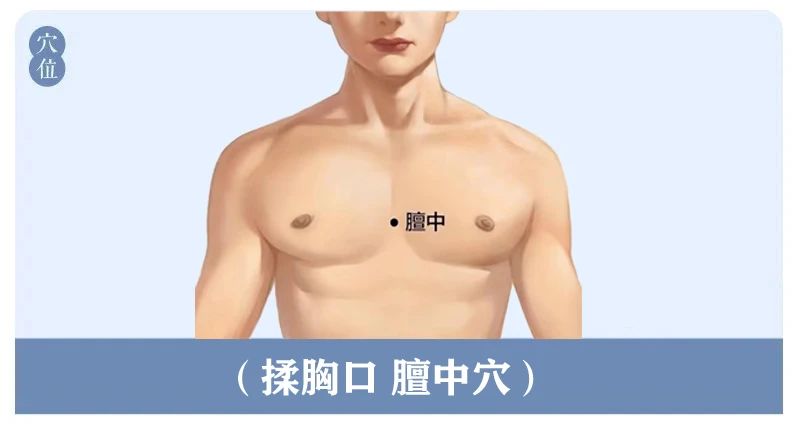

揉膻中:人体的开心穴!

《黄帝内经 · 素问》云:“膻中者,臣使之官,喜乐出焉。”

意思是说膻中穴是心包经的令官,如果出现胸闷、心郁的情况,按摩膻中穴就可以驱散心中的郁闷之气,让心情变得愉悦。

膻中穴隶属于任脉,在人体的地理位置十分险要,它是足太阴、少阴,手太阳、少阳、任脉等条经脉交汇处,堪称中医最重要的穴位之一。

同时膻中又是八会之气会穴,是身体气运行的一个大关口,具有调理人身气机之功能,可用于一切气机不畅的情况,如肺气上逆、心气血郁滞,肝气郁结,打嗝呃逆等。

很多时候人一怒,一急,气就容易往胸口跑,往膻中穴堵,造成了拥挤,堵在胸口,十分的难受。这时揉一揉膻中穴,可以给淤堵的气一个出口,顺畅的流动,从而改善情绪。

可见膻中穴是我们的“开心穴” ,心情不好时,艾灸,按摩,拍打它,不良情绪就随之排出去了。

膻中穴对男女都有好处,但女性可能更加需要,因为膻中属任脉,女性更加需要。膻中穴位于胸部,在两乳头连线的中点,是心胞之气,人之情绪的集散地,当你摸到这块儿的时候,会有剧痛感, 经常艾灸或按揉,把不良情绪疏泄掉,不易形成乳腺增生、结节等。

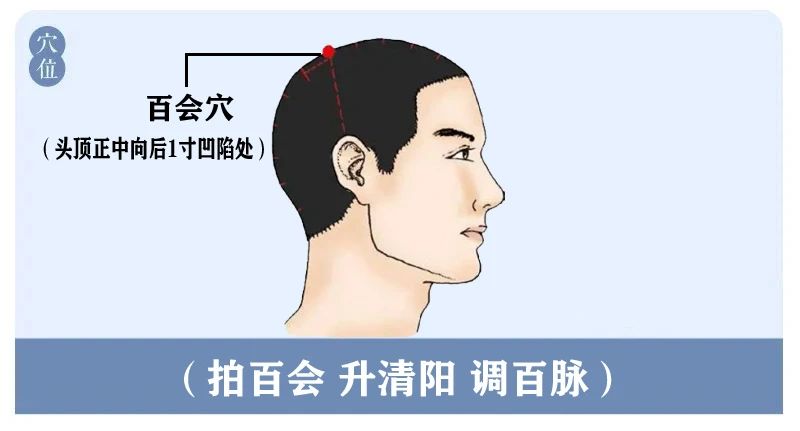

拍百会:升清阳,调百脉

《黄帝内经·素问·脉要精微论》记载:“诸阳之神气皆上会与头,诸髓之精气皆上聚于脑,头为精明之腑”。

由此可以看出,头部与经络息息相关,通过周身的经络系统来指挥五脏六腑及肢体的行动。

百会为“诸阳之会”,全身所有阳经都交汇于百会穴。可惜网上图片大多是错的,百会不是在头顶最高点,而是向后1寸凹陷处。百会下方就是梵轮,也就是松果体的位置。昙师内观修行时发现,足厥阴肝经不是仅仅走入胸中,而是一直穿过大脑中央的梵轮,冲到百会穴。

经常拍打或者按摩头部,不仅可以促进清阳上升、百脉调和、提神醒脑、增强记忆,还能防治神经衰弱、高血压、感冒及神经性头痛等疾病。

拍打百会的适应症,主要是脑袋阳气不够引起的头晕鼻塞,鼻流清涕,整个人晕晕沉沉,缺一股阳气,头脑不清爽,看东西也昏花。

百会穴能升阳、举陷、补气,对失眠、记忆力减退、脑供血不足都有很好的防治作用!拍百会,就把周身的阳气调上来,阴血也随着聚上来,这样脑供血不足的状态一下子就改善了。拍百会,可防老年痴呆。

所以拍完后病人头晕好转,鼻塞也通开来,甚至有些眼睛一亮,整个大脑都灵活了。

一些脑供血不足的人,吃了不少补血的药,发现改善不大,但是通过这般拍打过后,效果却很明显。拍打百会,就是增强阳化气的功能,很多鼻流清水的,你一拍打完,他鼻窍一开,清水就消失了,这就是阳化气的表现。

50人查看

50人查看 相关推荐

相关推荐